Die

Methode des "DNA-Fingerprinting" gewinnt im Strafverfahren immer mehr

an Bedeutung. Außerhalb des Strafverfahrens wird die Methode der DNA-Analyse

vor allem in Vaterschaftsprozessen angewendet. Mit dieser Methode kann

der Nachweis der Vaterschaft bzw. ein Ausschluß von der Vaterschaft von

allen Beteiligten anschaulich nachvollzogen werden.

In Strafverfahren stellen Sexualdelikte das Hauptanwendungsgebiet von

DNA-Analysen dar. Voraussetzung für die Klärung von Sexualdelikten mittels

DNA-Analyse ist eine sofortige fachgerechte Sicherung des Beweismaterials

im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung des Opfers.

Da DNA-Analysen jedoch nicht nur aus Spermaspuren, sondern auch aus Blut-

und Speichelspuren, aus Haaren, Weichteilgeweben, Knochen und Zähnen durchgeführt

werden können, wird die moderne Methode des DNA-Profiling in der Rechtspflege

vermehrt und nicht nur beschränkt auf Sexualdelikte eingesetzt.

Das DNA-Profil eines Menschen ist analog seinem Fingerdruck einmalig,

weshalb das Verfahren auch als "DNA-Fingerprinting" bezeichnet wird. Um

die Bedeutung des DNA-Fingerprinting im Strafverfahren darzulegen, ist

zu allererst der Aufbau und der Ablauf des Beweisverfahrens im Strafprozeß

kurz zu erläutern.

Im Strafprozeß soll geklärt werden, ob jemand, der einer strafbaren Handlung

verdächtigt wird, diese Tat wirklich begangen hat. Falls dies zutrifft,

sollen über ihn die Sanktionen verhängt werden, die das Gesetz für die

Tat vorsieht. Das geschieht im sogenannten "Erkenntnisverfahren". Es wird

mit dem rechtskräftigen Erkenntnis, also mit dem Strafurteil abgeschlossen.

Ziel des Strafverfahrens ist daher, ein Urteil zu fällen, das der Wahrheit

entspricht. Der Schuldige soll bestraft werden.

Die Beweismittel sind die Erkenntnismittel, die dem Richter bei der Wahrheitsfindung zur Verfügung stehen, um feststellen zu können, was der Wahrheit entspricht und ob der Verdächtige auch tatsächlich schuldig ist. Die Strafprozeßordnung kennt fünf Arten von Beweismitteln: den Zeugen, den Sachverständigen, den Beschuldigten, den Urkundenbeweis und den Augenschein. Da die Beweismittel in der StPO nicht erschöpfend aufgezählt sind, muß daher grundsätzlich alles als Beweismittel gelten, was geeignet ist, die Wahrheit zu ermitteln.

Über

die Frage, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist, entscheidet der

Richter nicht nach gesetzlichen Beweisregeln, sondern nur nach seiner

freien Überzeugung, die eraus der gewissenhaften Prüfung der für und wider

vorgebrachten Beweismittel gewonnenen hat. Dies bedeutet, daß ihm nicht

vom Gesetz vorgeschrieben wird, ob er etwa einer Zeugenaussage oder einem

Sachverständigengutachten folgen soll. Eine Tatsache gilt als erwiesen,

wenn der Richter nach gewissenhafter Prüfung aller Beweise von ihrem Vorliegen

persönlich voll überzeugt ist.

Bei den Beweisen ist von ihm zu unterscheiden zwischen dem direkten Beweis

und dem indirekten oder den sogenannten Indizienbeweis.

Beim indirekten, also beim Indizienbeweis, wird nicht über die Tat selbst,

wie beim direkten, sondern über "verdachtserregende Umstände" Beweis erhoben,

wie z.B. Fingerabdrücke am Tatort oder eben biologische Spuren, die dann

einem Spurenverursacher zugeordnet werden. Damit ist jedoch noch nicht

erwiesen, daß der Spurenverursacher die Tat auch begangen hat, es kann

lediglich der Schluß daraus gezogen werden.

Welche Rolle spielt nun hierbei das DNA-Fingerprinting? Die DNA-Analyse

kommt bereits im Vorfeld des Strafverfahrens bei der Ausforschung des

Täters zum Tragen. Die Sicherheitsbehörden sind nach dem Sicherheitspolizeigesetz

ermächtigt, Menschen, die einen gefährlichen Angriff begangen haben oder

die im Verdacht stehen, erkennungsdienstlich zu behandeln. Neben der Feststellung

der Personalien, der Fotographie und der Anfertigung von Fingerabdrücken,

können auch Mundhöhlenabstriche entnommen werden. Die DNA-Merkmale von

Tatverdächtigen und die DNA-Merkmale von Tatortspuren werden untersucht

und verglichen. Das Ergebnis wird der Exekutive als Hinweis auf die Spurenverursachung

mitgeteilt, und übergibt diese nach Abschluß der Ermittlungen das DNA-Ergebnis

mit der Ermittlungsakte dem zuständigen Gericht. Im Gutachten soll der

Sachverständige, also zum Beispiel der Gerichtsmediziner im Auftrag des

Gerichtes Schlußfolgerungen ziehen, wie z.B. mit welcher Wahrscheinlichkeit

die mit der Spur in Zusammenhang gebrachte Person als Spurenverursacher

ein- oder auszuschließen ist etc. Wichtig ist, daß der Sachverständige

nur wissenschaftliche Schlußfolgerungen zu ziehen hat, und die Entscheidung,

ob der Verdächtige die Tat auch tatsächlich begangen hat, lediglich vom

Richter getroffen werden darf. Da derartige Gutachtenserstellungen ein

hohes wissenschaftliches Wissen erfordern, welches dem Richter in der

Regel fehlt, ist die Überprüfungsmöglichkeit eines SV-Gutachtens durch

den Richter natürlich in der Praxis sehr beschränkt. Das bedeutet, daß

sich der Richter bzgl. der wissenschaftlichen Richtigkeit des Gutachtens

wohl auf die Person des Sachverständigen verlassen und sich seine Kontrolle

hauptsächlich auf die Zuverlässigkeit des Gutachters sowie die Schlüssigkeit

und Nachvollziehbarkeit des Gutachtens beschränken muß. In der Praxis

ist der Richter meistens mit unterschiedlichen und einander widersprechenden

Aussagen konfrontiert, sodaß sich die Frage stellt, wie der Richter nun

zur "Wahrheit" gelangt. Gesetzt den Fall, daß jemandem vorgeworfen wird,

er habe einen Mord begangen, und der Verdächtige bestreitet jedoch die

Tat: Ein Zeuge sagt aus, daß der Verdächtige zum Tatzeitpunkt bei ihm

gewesen sei, sodaß er unmöglich der Täter sein könne. Da das Opfer keine

Aussage mehr machen kann, wird der Richter einem Sachverständigen den

Auftrag erteilen, auf Grund der sichergestellten Spuren ein Gutachten

zu erstellen. Das DNA-Profiling stellt hiebei eine der sichersten Methoden

dar, um eine zu Unrecht angeschuldigte Person als Spurenverursacher zu

entlasten. Umgekehrt erlaubt die hohe genetische Vielfalt der DNA-Merkmale

die Zuordnung einer Spur zu einem Tatverdächtigen mit praktischer Gewißheit.

Es besteht jedoch die Gefahr, daß die Spur von jemand anderem absichtlich

manipuliert sein kann. Es ist daher nochmals zu betonen, daß es sich bei

dieser Art von Beweis immer nur um einen Indizienbeweis handeln kann.

Kommt der Sachverständige in seinem Gutachten nunmehr zum Ergebnis, daß

das Bandenmuster der tatverdächtigen Person mit der Spur übereinstimmt,

so muß der Richter nun entscheiden, ob er dem Gutachten folgt und daher

zur Ansicht gelangt, daß der Verdächtige die Tat begangen hat, oder ob

er den Aussagen des Verdächtigten und des Zeugen folgt, und den Verdächtigen

vom Vorwurf freispricht. Der Richter ist in seiner Entscheidung frei,

ob er die Aussagen des Beschuldigten und des Zeugen für glaubwürdig und

richtig hält, oder ob er dem Gutachten folgt. Er muß in seinem Urteil

nur angeben, aus welchen Gründen er zu seiner Entscheidung gelangt ist.

Die Entscheidung des Richters muß schlüssig und nachvollziehbar sein.

In der Praxis kommt jedoch dem Sachverständigengutachten sehr hohe Bedeutung

zu.

Diese neue und revolutionierende Methode des DNA-Fingerprinting bringt

natürlich auch sehr viele Gefahren mit sich. Wie bereits erwähnt, ist

es eine Leichtigkeit, z.B. ein Haar oder Speichelspuren auf Zigarettenkippe

an einem Tatort zu plazieren und somit die Spur auf eine Person zu lenken,

die möglicherweise sich zum Tatzeitpunkt gar nicht am Tatort befunden

hat. Da in der Praxis in Strafverfahren vielfach aufgrund von Sachverständigengutachten

entschieden wird, besteht die Gefahr, daß Unschuldige verurteilt werden.

Denn aufgrund des Gutachtens kann nicht direkt abgeleitet werden, daß

der Verdächtige die Tat auch tatsächlich begangen hat. Derartige Manipulationsmöglichkeiten

waren natürlich auch schon bisher möglich, da man z.B. am Tatort einen

Gegenstand mit Fingerabdrücken einer bestimmten Person hinterlassen kann.

Auf Grund der neuen DNA-Analyse, die bereits auf Grund kleinster Speichelspuren,

Haare oder Weichteilgewebe durchgeführt werden kann, ist die Manipulationsmöglichkeit

natürlich um ein Vielfaches höher. Inwieweit eine solche Manipulationsmöglichkeit

im konkreten Fall gegeben war, wird wohl auch der Sachverständige zu prüfen

haben. Wie können nun solche Daten verwaltet werden? Um den Einsatz der

neuen Technik effizient durchführen zu können, gibt es seit einiger Zeit

mehrere nationale kriminalistische DNA-Datenbanken. In Europa gibt es

derzeit in Großbritannien, den Niederlanden und nun in Österreich eine

entsprechende Einrichtung. Das Institut für gerichtliche Medizin der Universität

Innsbruck ist das "Österreichische DNA-Zentrallabor" für die Untersuchung

der Mundhöhlenabstriche und biologischen Spuren. Als zweite Untersuchungsstelle

wird zur Zeit das Institut für Gerichtsmedizin in Salzburg hierfür vorbereitet.

Dazu werden von der Exekutive bei bestimmtem Tatverdacht, wie z.B. Mord

und Sexualdelikten, Mundhöhlenabstriche entnommen und direkt an das DNA-Zentrallabor

gesandt. In gleicher Weise werden biologische Tatortspuren von Kriminalfällen

untersucht, in denen keine Person im konkreten Tatverdacht steht und werden

die Labordaten vom DNA-Zentrallabor dem Bundesministerium für Inneres

übermittelt. Dort werden die DNA-Daten mit den Personaldaten des erkennungsdienstlich

Behandelten zusammengeführt und die Ergebnisse der Mundhöhlenabstriche

und der Spuren auf Übereinstimmung überprüft. Die erkennungsdienstlichen

Daten einschließlich der DNA-Merkmale werden, wie schon bisher, beim Bundesministerium

für Inneres gespeichert. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich

auch die Frage, wie lange derartige erkennungsdienstliche Daten gespeichert

werden, und welche Möglichkeiten der Betroffene hat, um diese Daten wieder

zu löschen. Die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen befinden sich

im Sicherheitspolizeigesetz. Unter Erkennungsdienst versteht das Gesetz

das Ermitteln personenbezogener Daten durch entsprechende Maßnahmen sowie

das Verarbeiten, Benützen, Übermitteln, Überlassen und Löschen dieser

Daten. Bezüglich der Löschung gibt es nun grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

Wenn kein Verdacht mehr besteht, daß der Betreffende rechtswidrig eine

maßgebliche Straftat begangen hat, Und wenn ein entsprechender Verdacht,

daß der Betreffende rechtswidrig eine maßgebliche Straftat begangen hat,

nicht bestätigt werden konnte, so kann der Betroffene einen Antrag zur

Löschung einreichen. Jedenfalls nicht in Frage kommt eine Löschung dann,

wenn feststeht, daß die betreffende Person objektiv rechtswidrig eine

maßgebliche Straftat begangen hat. Weiters ist die Behörde nicht zur Löschung

verpflichtet, wenn auf Grund konkreter Umstände zu befürchten ist, daß

der Betroffene gefährliche Angriffe begehen werde. Das bedeutet, daß z.B.

im Falle eines Freispruches im Zweifel - wenn also die Beweise für eine

Verurteilung nicht genügten - die Daten unter Umständen weiter gespeichert

bleiben.

Die Spannung erreicht den fast unerträglichen Höhepunkt: "Haben wir ein positives Ergebnis?"

Schweinerei, diese viele Arbeit!

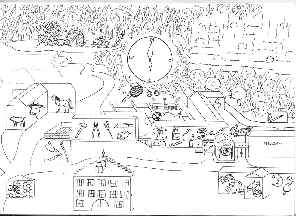

Erster Entwurf für die Einstiegsseite auf der CD-ROM.

Kameramann sichern! Aufnahme in 5 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1 action!

Unsere beiden Digital-Filmkameras positionierten wir immer möglichst unterschiedlich, um mehrere spannende Perspektiven der Szene für den nachfolgenden Filmschnitt zu bekommen.

Auch wenn das Laborgeschick der Schüler beeindruckend war, mußte doch dann und wann beratend und kontrollierend zur Seite gestanden werden.